あらゆるものを手に入れようとして、結局のところ、あらゆるものを失っているのではないか、という気がしてならない。

(引用:風は青海を渡るのか? P64)

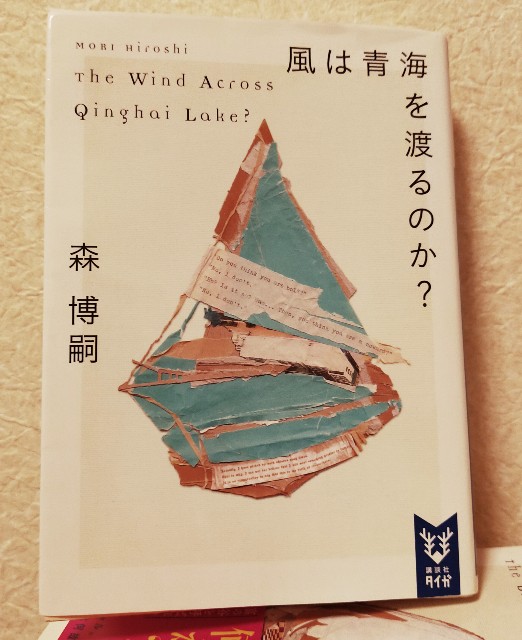

Wシリーズの3作目、森博嗣の『風は青海を渡るのか?』の感想を語っていく。ネタバレありなので未読の方はご注意を。

前回の感想はコチラ。

【『魔法の色を知っているか?』感想】

目次

あらすじ

聖地。チベット・ナクチュ特区にある神殿の地下、長い眠りについていた試料の収められた遺跡は、まさに人類の聖地だった。ハギリとヴォッシュらと、調査のためその峻厳な地に再訪する。

ウォーカロンメーカHIXの研究員に招かれた帰り、トラブルに足止めされたハギリは、聖地以外の遺跡の存在を知らされる。

小さな気づきがもたらす未来。知性が掬い上げる奇跡の物語。

(引用:風は青海を渡るのか? 裏表紙)

感想

久々のWシリーズの続きを読んだ。やっぱりこのシリーズは読みやすい上に、次の展開が気になるからどんどん読めてしまう。一冊の文量もほどほどだし。

期間でいうとシリーズ2作目『魔法の色を知っているか?』から約一年半あけての今回だったので、だいぶ思い出しながら読み事になった。どうでもいいけど、やっぱりハギリに犀川みを感じるんだよな。

なんでそんなに期間が空いたかというと、VシリーズとGシリーズを読み進めていたため。あらためて思うのは、やっぱりシリーズの順番通りに読むべきだったね。これで心置きなくWシリーズに専念することができる。

とくに面白かったのがP220-228くらいのページでハギリがウォーカロンが人間になる最後の一歩の要因を閃いたところ。

「気まぐれ、人間にしかないもの」

「人間の思考のほうがランダムで、他回路へ飛びやすい」

「ぼんやりしてしまう」

人間とほぼ同じのウォーカロンの人間とは違うところ。人間にしかないところ。AIが発達し始めている現代だから、ハギリの考えがなんとなく理解できる。人の曖昧な部分というか論理的ではない部分。さらに、そこをどうすればウォーカロンが人間になれるのか、しかしそれを実験し、再現して、証明したところでウォーカロンにとって、人間にとって、この世界にとって、どんな意味を持つのか……。

ハギリの思考の連続、人と機械の境界線。面白い。

──今回の終わり方よ……

このシリーズ毎回毎回、物語最後にあ然とさせられてる気がするのだが、今回も「そうくるか……」って思わざるを得なかったな……。

「四歳だね。どうもありがとう。名前は何ていうの?」

彼女は顔を背け、母親を見上げた。それから、今度はタナカを見た。

タナカは笑顔で、黙って頷いた。

再び僕を見たが、恥ずかしそうに下を向く。

躰を僅かに揺すっていた。

しかし、やがて、顔を上げて、小さな声で答えたのである。

「シキ」

(引用:風は青海を渡るのか? P261)

憶測だが仕草から彼女が四季の人格があるようには思えない。でも、わざわざ物語の終わりにこの展開を持ってくる、そして「シキ」の名前に意味がないなんてことはないよなぁ……。今後この子がどう関わってくるのか……。

※備忘録として記しておくと、この子「シキ」は、ナチュラル(人工細胞を入れていない)な人間とウォーカロンから産まれた子ども。父親が人間のタナカ(元ウォーカロンメーカ)、母親がウォーカロン(名前はない)。

巨大な四季のような顔がでてきて、なおかつ作動したことで十分驚きだったのに、「シキ」の登場は駄目押しだった。このシリーズの感想を書くとき毎度言ってる気がするが、今後の展開に期待。

──デボラ

『デボラ』といえば、『すべてがFになる』に出てくるシステム(AI?)の名前だったはずだが、登場人物としてでてきた。チベット・ナクチュの区長『カンマパ・デボラ・スホ』(P162)。

彼女の手紙の中に"ある方"って濁されて書かれてだけど、"デボラ"ときて、"ある方"ときたら、あの人しかいないよな…?

そういえば、ハギリが本名を『ハギリ・ソーイ』と名乗っていたけど、たぶん本名を名乗ったのはこれがはじめて…?

──印象に残ったセリフ・名言

いつの間にかそれは、料理が美味しいと同程度になった。その料理にしても、現在はどんな好みのものも人工的に作り出せる。十ほどの数字で表すことが可能で、容易に再現できる。同時にそれは、未体験の美味しさなどない、と言いきれる。人間が興味を示すほどの価値は認められない、と多くの人が諦める対象になってしまった。

あらゆるものを手に入れようとして、結局のところ、あらゆるものを失っているのではないか、という気がしてならない。

(引用:風は青海を渡るのか? P64)

「この地方では、青い鳥と同じ意味で、青い海を求めるのです」タナカは話した。「遠くから見ると、青くて綺麗なのですが、水辺まで近づくと、青くはない」

それは、僕の人生のどこかで聞いたことあるストーリィだった。ようするに、憧れている間は綺麗に見える。自分のものになると、素晴らしさは埋没し、汚れた現実が目につく、という教訓らしい。だったらどう対処するのか、には言及していないのだ。

「それは研究でも同じだ」ヴォッシュが言った。「他人の研究は、綺麗なところばかりが見える。なんという素晴らしい発想だ、よくこんなことを思いついたな、どうして自分の実験はうまくいかないのだろう。こんな役に立たないデータばかりなのは、どういうわけなんだ?」ヴォッシュは笑った。「だが、そんな汗に薄汚れた毎日から、美しい公式が現れるんだ。まるで天使のようにね」

(引用:風は青海を渡るのか? P241-242)

【オススメ記事】